প্রকাশকাল: ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯

উপক্রমণিকা

গণমাধ্যম এমন এক যোগাযোগ মাধ্যম যার মাধ্যমে বিশাল এক জনগোষ্ঠীর কাছে তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এটা সর্বজনগ্রাহ্য যে গণমাধ্যম, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে (নরিস ২০০৮), মানসম্মত শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে (ফারডিঘ ২০১৩), অর্থনৈতিক অগ্রগতি তরান্বিত করতে বেইসলি ও প্র্যাট ২০০৬) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (ব্যারুনেত্তি ও ওয়েডার ২০০৩, ফারডিঘ ২০১৩)। দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে, গণমাধ্যম সরকারী, প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের চালচিত্র এমনভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরে, যা ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে; কখনও তা বিপুল বা বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপন নানা উৎস ব্যবহার করতে হয় এবং ঘাঁটতে হয় নানা ধরনের নথিপত্র। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মূল উপাদানগুলো হলো পদ্ধতি বা পরিকল্পনামাফিক অনুসন্ধান, গভীর ও মৌলিক গবেষণা এবং গোপন তথ্য উন্মোচন।

২০১৮ সালে সম্পাদিত ওএসিডির একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, বৈদেশিক ঘুষ লেনদেনের যত মামলা হয়েছে, তার অন্তত দুই শতাংশ হয়েছে এসব দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। ২০১৭ সালের পুলিৎজার পুরষ্কার পাওয়া ‘দ্য পানামা পেপারর্স ইনভেস্টিগেশন’ ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (আইসিআইজে) এর প্রায় পাঁচ বছরের অনুসন্ধানের ফলাফল। একইভাবে ২০১৬ এর এপ্রিলে প্রায় ছয় মাসের অনুসন্ধানের পর দুটো প্রথিতযশা গণমাধ্যম ইউনা-অয়েল কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে যেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুষ দেওয়ার তথ্য উদঘাটিত হয়। এসব দেশের কয়েকটি আবার ওইসিডির অ্যান্টি ব্রাইবারি কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ। অতিসম্প্রতি আইসিআইজে- এর ‘প্যারাডাইস পেপার্স ইনভেস্টিগেশন’ এর ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে প্রতিবেদন হয়েছে কিভাবে শতাধিক বহুজাতিক কোম্পানি তাদের বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের তথ্য গোপন রাখতে বর্হিবিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠিানগুলোকে ব্যবহার করছে।

সুশাসন ও মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করার ক্ষেত্রে তাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং একে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একটি কার্যকর গণমাধ্যম এবং জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূল পার্থক্যই গড়ে দেয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। কারণ সুশাসনের ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা, শুদ্ধাচারের ব্যত্যয় এবং দুর্নীতির তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশের মাধ্যমে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত সরকারের অধিকতর কার্যকারিতা, নৈতিক আচরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বাড়াতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথা স্বাধীন গণমাধ্যম সবচাইতে কার্যকর মাধ্যমগুলোর একটি। এজন্য একে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে বরং সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে জনগণের কাছে সে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

এই প্রবন্ধে আমরা খুঁজে বের করতে চেয়েছি, বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কি ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হচ্ছে এবং এর প্রেক্ষিতে গণমাধ্যম কতটা কার্যকরভাবে তার দায়িত্ব পালন করতে পারছে।

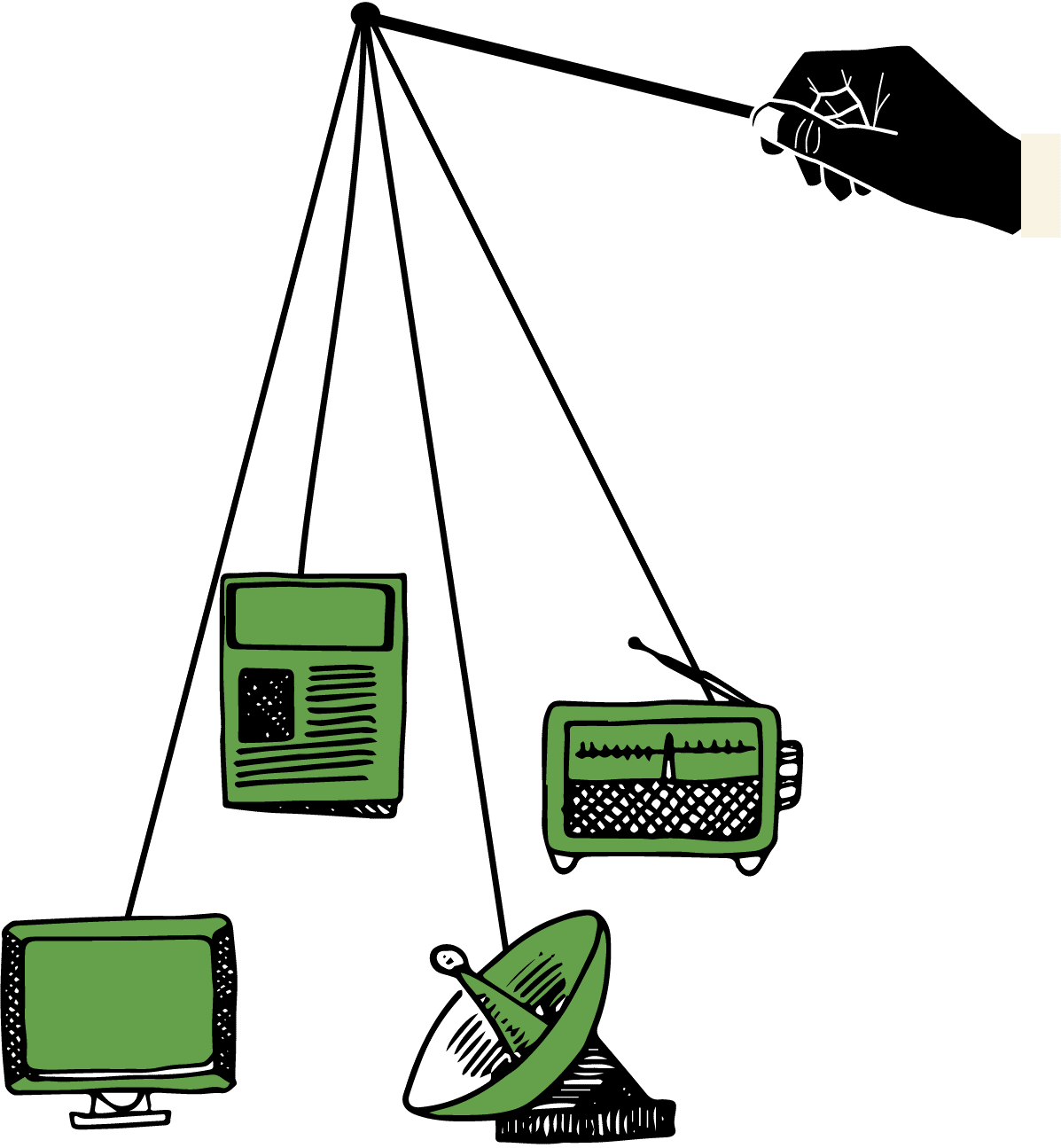

গণমাধ্যম জবরদখল

গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত ধারণায় বড় ধরনের পরিবর্তন এখন বিশ্বজুড়ে দৃশ্যমান। একটি প্রতিবেদনের অংশ বিশেষ লাল কালি দিয়ে কেটে দেওয়া বা সরকারী বিভিন্ন সংস্থা থেকে নির্দেশনার পাশাপাশি, এখন শুরু হয়েছে গণমাধ্যম জবরদখলের (Media Capture) যুগ। এই ব্যবস্থায় সরকার ও ধনিক শ্রেণির যোগসাজশ, গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী মহলের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করতে ও স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে বড় ভূমিকা পালন করছে।

Media Capture বা গণমাধ্যম জবরদখলের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন বার্লিনের হের্টি স্কুল অব গভর্ন্যান্সের ডেমোক্র্যাসি স্ট্যাডিজের অধ্যাপক অ্যালিনা মুঙ্গিউ পিপ্পিডি। তাঁর মতে এটা এমন একটা পরিস্থিতি যেখানে গণমাধ্যম তার নিজস্ব মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করছে না বা তার দায়িত্ব পালনে, যেমন জনগণকে সঠিক সংবাদ বা তথ্য জানাতে ব্যর্থ হচ্ছে। গণমাধ্যম এক্ষেত্রে নিজেই কায়েমি স্বার্থের অংশ হয়ে উঠেছে এবং ক্ষমতাসীনদের পাশাপাশি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করছে।

বিশ্লেষণ

গণমাধ্যম জবরদখল তত্ত্বের জন্ম অর্থনীতির Regulatory Capture বা নিয়ন্ত্রক দখলের তত্ত্বগত ধারণা থেকে। নোবেল বিজীয় অর্থনীতিবিদ জর্জ স্টিগলার দেখিয়েছিলেন কিভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রকরা ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হচ্ছেন, কারণ এক পর্যায়ে এই নিয়ন্ত্রকরাই এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পদে আসীন হচ্ছেন। যে গুটি কয়েক অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বকে গণমাধ্যমের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন, তাঁরা সবাই গণমাধ্যম জবরদখরের ঘটনা ও এর পরিণতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, যে-সব দেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে, সেখানেও গণমাধ্যমের ওপর রাজনৈতিক মতাদর্শ কতবেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এমন পরিস্থিতির রাজনৈতিক ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে গেলে গণমাধ্যমের পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়। এছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, যেখানে অনেকক্ষেত্রেই ভোটাররা তাঁদের সত্যিকারের স্বার্থ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, তাঁরা গণমাধ্যম জবরদখলের কারণে আরো বেশি বৈষম্যের শিকার হন, বিশেষত যেখানে ধনিক শ্রেণি গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনীতিবিদরা হয়তো একপর্যায়ে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে পারেন, কিন্তু ধনিক শ্রেনী আরো অনেক বেশি সময় তাদের প্রভাব ধরে রাখতে পারে। তাই গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ও তা বজায় রাখার তাড়নাটা সম্পদশালীদের অনেক বেশি।

কার্যকারণ

গণমাধ্যম জবরদখলের মাধ্যমে জনমতকে বিভ্রান্ত করে কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয় এবং একটি ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখা সম্ভব হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া একজন স্বৈরশাসকের নেতৃত্বে পরিচালিত পরিকল্পিত প্রচারের চেহারা নেয়। কিন্তু সমাজে এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রকট আকার ধারণ করার আগেই এই ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্পন্ন হয়। ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়েই যায়। এই অবস্থা এখন বিশ্বের দেশে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বাধাগ্রস্ত করছে, গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে এবং সরকারের কার্যক্রমকে জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যাচ্ছে।

এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করা যায়।

গণমাধ্যমের বৈধতা বিনষ্টের প্রবণতা - গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারণা খুবই ভঙ্গুর বলে দাবি করা হয় কারণ তা নির্ভর করে মূলত গণমাধ্যমের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণের যথার্থ জ্ঞান ও অব্যহত সমর্থনের ওপর। এমন বাস্তবতায় সরকারী মহল ও সংশ্লিষ্ট কায়েমি স্বার্থবাদীরা প্রায়শই গণমাধ্যমকে ছোট করতে রীতিমতো ছক কষে মাঠে নামে, এবং গণমাধ্যমকে শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াশ দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে যে কৌশলের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় তা হলো, মূল ধারার গণমাধ্যম আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত প্রশ্নবিদ্ধ সংবাদের মধ্যকার পার্থক্যটা ঘুচিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক দেশের শক্তিশালী অংশ যখন ক্রমাগত গণমাধ্যমের বৈধতা বিনষ্টের জন্য কাজ করতে থাকে, তখন অন্যান্য দেশের নেতারাও একই পথে হাঁটার অযুহাত পেয়ে যান। সত্যিকারের সংবাদকে তখন প্রায়শই ভুয়া সংবাদ বলে দাবি করতে দেখা যায় ক্ষমতাধরদের। এই প্রবণতা বেশ কিছু দিন ধরে চললেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশে এটা অনেকটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

গণমাধ্যমের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এই প্রবণতা অত্যন্ত সুক্ষ ও কার্যকর প্রোপাগান্ডা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে, এবং কার্যত তা সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে জনমানসে আস্থাহীনতার জন্ম দিচ্ছে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের অন্যান্য কায়েমি স্বার্থবাদী মহলও গণমাধ্যমের ওপর একই ধরনের আক্রমণ চালানোর উৎসাহ পাচ্ছে। এই বিষয়গুলো একযোগে ক্রিয়াশীল হলে তা সংবাদকর্মীদের চাপের মধ্যে ফেলে দিতে যথেষ্ট।

গণমাধ্যমের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করার এই প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে দেখা যায় সংবাদকর্মী ও গণমাধ্যমের জন্য মামলামোকদ্দমার ঝুঁকি বাড়তে থাকে এবং নিত্যনতুন আইনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাদের সমালোচনা করার সুযোগ সীমিত করে দেওয়া হয়। গণমাধ্যমকেও পক্ষপাতের দোষে দুষ্ট এবং সরকারবিরোধী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চিহ্নিত করে জনমানসে সংশয় বা কখনও কখনও ভীতি সঞ্চার করা হয়, এবং এভাবে কার্যত প্রচারিত সংবাদের বৈধতা নিয়েই সংশয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এমন বাস্তবতায় প্রায়শই বিজ্ঞাপন দাতারা বা বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন।

ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থান - ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থানের ফলে প্রথাগত ব্যবসায়িক মডেল ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। বিজ্ঞাপনের একটা বড় অংশ এখন ইন্টারনেটমুখী হয়ে পড়ায় গণমাধ্যমের আয়ে ধ্বস নেমেছে। ফলে একের পর এক মূলধারার গণমাধ্যম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বা তাদের কার্যক্রম সংকুচিত করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের কর্মীরা চাকুরি হারাচ্ছেন। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দ্রুত সংবাদপ্রাপ্তির নিশ্চয়তার কারণে মানসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত না হলেও তা পাঠক/দর্শক প্রিয়তা পাচ্ছে। আর আয় বাড়াতে মরিয়া গণমাধ্যমগুলো পাঠক/দর্শক ধরে রাখার প্রতিযোগিতায় নেমে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদনের মান ধরে রাখতে পারছে না।

সরকারী/বেসরকারী বিজ্ঞাপন নির্ভরশীলতা - ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থানের কারণে আয়ের উৎস সীমিত হয়ে আসছে প্রচলিত ধারার গণমাধ্যমগুলোর। ফলে তাদের নির্ভরশীলতা বহুগুণ বেড়ে গেছে সরকারী/বেসরকারী বিজ্ঞাপনের ওপর, যা সম্পাদকীয় নীতি ও বিজ্ঞাপনদাতার চাহিদার মধ্যে একধরনের সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এর ফলশ্রুতিতে গণমাধ্যমগুলো তার ‘ওয়াচডগের’ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া - গণমাধ্যম জবরদখলে বড় একটা ভূমিকা পালন করছে গুটি কয়েক মানুষের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে যাওয়া। ধনীরা তাঁদের সম্পদ ধরে রাখতে চান এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ উপায় হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা বা প্রভাব কুক্ষিগত করা। কার্যত গণমাধ্যমকে বিজ্ঞাপন দিয়ে পক্ষে রাখার চেয়ে গণমাধ্যমের মালিক বনে যাওয়াটাই এখন পছন্দনীয়। মূলধনের অভাবে ধুঁকতে থাকা অজস্র গণমাধ্যমের যুগে এটা বরং লাভজনক বিনিয়োগ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ওপর গণমাধ্যম জবরদখলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আনিয়া শিফাহ বলছেন, “রাজনীতিবিদদের ভোট দিয়ে বিতাড়ন করা যায়, কিন্তু ধনীদের জন্য সেকথা খাটেনা।”

প্রেক্ষাপট : বাংলাদেশ

গত এক দশকে বাংলাদেশে একদলীয় বা কার্যত একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ হয়েছে বলে এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছে প্রভাবশালী ব্রিটিশ সাময়িকি দ্য ইকনোমিস্ট। ২০১৯ এর গোড়ার দিকে ‘এক অভূতপূর্ব নির্বাচনের অভূতপূর্ব ফলাফলের’ ভিত্তিতে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ টানা তৃতীয়দফায় সরকার গঠন করেছে। দুর্বল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকরতার কারণে এক্ষেত্রে সরকারকে কোনো জবাবদিহিতার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছেনা। পাশাপাশি প্রায় বিরোধীদলশূন্য জাতীয় সংসদেও ক্ষমতাসীনদের কোন রকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হচ্ছেনা। এমন বাস্তবতায় বিরুদ্ধমতের প্রতি কোনো রকম তোয়াক্কা না করেই রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করতে পারছে ক্ষতাসীন দল।

নীতি প্রনয়ণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতের প্রভাব এক্ষত্রে স্পষ্ট দৃশ্যমান। যে বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে তা হলো, জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ১৮২টি আসনে নির্বাচিত হয়েছেন ব্যবসায়ীরা, যা মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগের চেয়েও বেশি। তাই দেখা গেছে, এই নির্বাচনে অনিয়মের নানা অভিযোগের পরও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই আওয়ামী লীগের বিজয়কে স্বাগত জানাতে দেরি করেনি। তাদের এক সংবাদ বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় আসায় দেশে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। ফলশ্রুতিতে কাগজে কলমে সরাসরি যোগসূত্র না থাকলেও, খেলাপি ঋণের কারণে শাস্তির ভয়ে যেখানে তটস্থ থাকার কথা, সেখানে সুদ মওকুফ, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন, স্বল্প সুদে ঋণ, অবলোপনসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে সরকার।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গবেষণায় একাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রচার থেকে শুরু করে ফল ঘোষণা পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে গুরুতর অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। অভিযোগের আঙ্গুল ওঠে নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, দাবি ওঠে নিরপেক্ষ তদন্তের। কিন্তু তার কোনটাই আমলে নেওয়া হয়নি। বরং শাসন ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব ধরে রাখার দৌড়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। সব নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সেনা প্রধান, পুলিশ প্রধান এবং পেশাজীবীদের নানা সংগঠন বিজয়ী আওয়ামী লীগকে স্বাগত জানাতে দেরি করেননি।

পাশাপাশি বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণির উত্থান রীতিমতো চমকপ্রদ। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ খানা আয় ও ব্যয় জরিপে বলা হয়েছে দেশে দারিদ্র্য কমলেও বৈষম্য বাড়ছে বেশ দ্রুত গতিতে। দেশের মোট আয়ের দুই-তৃতীয়াংশের মালিক ওপরের দিকে থাকা ৩০ শতাংশ মানুষ। বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ হত দরিদ্র। অন্যদিকে অতি ধনীর সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুত গতিতে এবং আগামী পাঁচ বছরে গতির বিবেচনায় বাংলাদেশ সারা বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় অবস্থানে চলে আসবে।

দেশে ব্যাপকহারে বেড়েছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার। বিটিআরসির হিসেবে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দেশে ৯৯.৫৬৯ মিলিয়ন সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগের তথ্য পাওয়া যায়। এই অগ্রগতিকে পুঁজি করে বাংলাদেশে স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় দফায় দফায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি ভোলায় এমনই এক সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন চারজন। এরই কাছাকাছি সময়ে পদ্মাসেতু নির্মাণে শিশু বলি দিতে হবে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেই। এর জেরে ছেলে ধরা সন্দেহে দেশের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এমনকি লবণের কেজি প্রতি দাম শত টাকা ছাড়িয়ে যাবে এমন প্রচারে সারাদেশে লবন কেনার হিড়িক পড়ে যেতেও দেখা গেছে।

একইভাবে একাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রচারেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল, সমান তালে চলেছিল ভুয়া খবর ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতা। নামে বেনামে ফেইসবুক আইডি খুলে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এক পর্যায়ে মিথ্যা সংবাদ প্রচারের অভিযোগে ফেইসবুক কর্তৃপক্ষ সরকারপন্থিদের নয়টি পেইজ বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় অন্তত ১৫টি টুইটার একাউন্ট। অন্যদিকে প্রায় পঞ্চাশটি ওয়েবসাইট ব্লক করে দেওয়া হয় সরকারের নির্দেশে। মোবাইল টেলিফোন অপারেটরদের নির্দেশ দেওয়া হয় ইন্টারনেটের গতি সীমিত করে দিতে।

গুরুতর অনিয়মের এসব অভিযোগ নিয়েও দায়সারা প্রতিবেদন হতে দেখা গেছে দেশের বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যমে। অন্তত একটি সংবাদ মাধ্যম (টিলিভিশন) নির্বাচনের আগের অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে প্রতিবেদন করার চেষ্টা করার পর, তাদের সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে , কেব্যল সম্প্রচার মালিকদের কথিত সিদ্ধান্তে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল টেলিভিশনটির সম্প্রচার। তবে আরো চিত্তাকর্ষ বিষয় হলো, আলোচ্য টেলিভিশনটি যে বিশেষ আসনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই আসনে তাদের মালিকপক্ষের একজন প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছিলেন। এর বাইরে সীমিত পরিসরে অন্যান্য গণমাধ্যমে যতটুকু আলোচনা বা সমালোচনা হয়েছে, তাও ধামাচাপা পড়ে গেছে অল্প কিছুদিনে। আলোচনায় উঠে এসেছে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন, মন্ত্রীদের দায়িত্ব বণ্টন এবং নতুন সরকারের নীতি কি হতে যাচ্ছে- এমন সব বিষয়। অর্থাৎ ‘বিজনেস এজ ইউজ্যুয়াল’ - পরিস্থিতি স্বভাবিক।

গণমাধ্যম জবরদখল ও বাংলাদেশ

গণমাধ্যমের বৈধতা বিনষ্টের প্রবণতা - একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিকদল, প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীদের যে যুথবদ্ধ রূপ দেখা গেছে গণমাধ্যম জবরদখলের জন্য তা আদর্শ পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত। স্পষ্টতই এই পরিস্থিতির প্রতিফলন ঘটেছে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স এর এবছরের ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে। গতবারের চেয়ে চার ধাপ নেমে গিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ১৫০। অথচ ২০০৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয় তখনকার অবস্থান ছিল ১২১। প্রতিবেদনের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, সরকার ক্ষমতা সংহত করতে এবং নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে যে মারমুখী অবস্থান নিয়েছে, তার অন্যতম প্রধান বলি হচ্ছেন সাংবাদিকরা। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে অন্তত ২০৭ জন সাংবাদিক ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে নির্যাতিত হওয়াসহ কোনো না কোনোভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস এর ২০১৮ সালের গ্লোবাল ইমপিউনিটি ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বাদশ। তাদের হিসেবে ৭ জন সাংবাদিক হত্যার পর বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও বিচার শেষ হয়নি।

গতবছর নিরাপদ সড়কের দাবিতে তরুণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সময় আইন শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতেই যেভাবে গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। আরো বিব্রতকর ছিল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ‘সহায়ক শক্তি’ হিসেবে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের মাঠে নামার ঘটনা।

এমন হুমকি, নির্যাতন ছাড়াও সরকার গণমাধ্যমের ওপর চাপ প্রয়োগের কোনো পন্থাই বাদ রাখেনি। ২০১৫ সালে দেশের দুটি বড় টেলিকম কোম্পানিসহ অন্তত ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারকে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার নির্র্দেশনা দেওয়া হয়, যাতে দুটো সংবাদমাধ্যমই বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়। ২০১৬ সালে দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও মানহানির অভিযোগে ৮০টিরও বেশি মামলা (তথ্য প্রযুক্তি আইনে) করেছিলেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং এগুলোতে মোট ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ চাওয়া হয়েছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো নিবর্তনমূলক আইন, যাতে কথিত মানহানিমূলক প্রতিবেদন বা সংবাদ প্রচারের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কেবলমাত্র সন্দেহের বশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তল্লাশি ও গ্রেফতার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রচারের ক্ষেত্রে ‘অপরাধ প্রবণ মানসিকতা’ না থাকলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই বলে আশ্বস্ত করলেও, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় এই আইনে সাংবাদিকদের হেনস্তা করার ঘটনা দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। দেশের ৩২ জন সাংবাদিক ও সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৈরি করা এক প্রতিবেদনে বার্তা সংস্থা রয়াটার্স জানাচ্ছে, গণমাধ্যমগুলোতে একটা চাপা আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং তারা স্বাধীনভাবে প্রতিবেদন বা সম্পাদকীয় লিখতে সাহস পাচ্ছেন না।

এতোসব অভিযোগের পরও সরকারের অনঢ় আচরণ এবং অনেক সময় গণমাধ্যমের ওপরই দায় চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা, পাশাপাশি দেশের জনসাধারণের আপাত নির্লিপ্ততা প্রমাণ করে যে গণমাধ্যমের বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ করতে ক্ষমতাসীনরা কার্যত সফল হয়েছেন। অভিযোগ করা হয় যে কতিপয় সম্পাদক দেশে গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন এবং তাঁরা অগণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতায় আনতে চান। এমন পরিস্থিতিতে গণমাধ্যমকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিহত করার কৌশলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে বলেই ধারণা করা যায়।

ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থান - বিজ্ঞাপনের একটা বড় অংশ এখন ইন্টারনেটমুখী হয়ে পড়ায় গণমাধ্যমের আয়ে ধ্বস নেমেছে। ফলে একের পর এক মূলধারার গণমাধ্যম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বা তাদের কার্যক্রম সংকুচিত করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের কর্মীরা চাকুরি হারাচ্ছেন। গত ছয় মাসে অন্তত সাড়ে চারশ সাংবাদিক চাকরি হারিয়েছেন। কর্মী ছাঁটাই এর প্রতিবাদে দেশের একটি প্রথম শ্রেণির টেলিভিশন চ্যানেলের বার্তা প্রধান সম্প্রতি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির উন্নতি হবে এমনটা আশা করার মতো কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। এদিকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দ্রুত সংবাদ প্রাপ্তির নিশ্চয়তার কারণে মানসম্পন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত না হলেও তা পাঠক/দর্শক প্রিয়তা পাচ্ছে। আর আয় বাড়াতে মরিয়া গণমাধ্যমগুলো পাঠক/দর্শক ধরে রাখার প্রতিযোগিতায় নেমে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেদনের মান ধরে রাখতে পারছেনা। এমন পরিস্থিতিতে অনুসন্ধানী সাংবাকিতার জন্য যে ধরণের বিনিয়োগ প্রয়োজন তা যে তলানিতে পৌঁছেছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরকারী/বেসরকারী বিজ্ঞাপন নির্ভরশীলতা - দেশের হাতে গোনা দু’একটি গণমাধ্যম ছাড়া বাকি সবগুলোই বিজ্ঞাপন ও মালিকপক্ষের অর্থায়নের ওপর প্রায় পুরোপুরি নির্ভরশীল। তাই সম্পাদকীয় নীতিতে মালিকপক্ষের সরাসরি হস্তক্ষেপের ঘটনা হরহামেশাই হয়ে থাকে। একটি গণমাধ্যম কোন অবস্থাতেই মালিক পক্ষের ব্যবসায়িক স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়- এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করার স্বাধীনতা রাখেনা। আর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কথা তো বলাই বাহুল্য।

সম্পদের কুক্ষিগতকরণ - সরকারের তরফে গণমাধ্যম জবরদখলের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করা হয়। বরং নতুন নতুন টেলিভিশনের লাইসেন্স দেওয়ার বিষয়টি সামনে এনে প্রমাণ করার চেষ্টা থাকে যে, সরকার স্বাধীন গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে যারা টেলিভিশনের লাইসেন্স পেয়েছেন বা ক্ষেত্র বিশেষে পুঁজির যোগান দিয়ে মালিকানা হস্তগত করেছেন, তাঁরা সবাই সম-মতাদর্শী এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী। আবাসন ব্যবসায়ী, তৈরি পোশাক শিল্প মালিক, ওষুধ শিল্প মালিক, পরিবহন ব্যবসায়ী, শীর্ষস্থানীয় ঋণ খেলাপি- কেউই বাদ পড়েননি এই তালিকা থেকে। আর বাস্তবতা হলো ব্যবসায়িক স্বার্থ থেকেই মালিকপক্ষ গণমাধ্যমকে বাধ্য করে সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে। একই সঙ্গে গণমাধ্যম প্রায়শই ব্যবহৃত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মালিকপক্ষের হয়ে দরকষাকষিতে। এই দরকষাকষি বেশ কার্যকর, কারণ এই ব্যবসায়ীরাই আবার রাজনৈতিক দলগুলোকে মোটা অঙ্কের অনুদান দিচ্ছেন অথবা নিজেরাই রাতারাতি রাজনীতিবিদ বনে যাচ্ছেন।

এমন বাস্তবতায় তাঁবেদারীকেই যেন সাংবাদিকতা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য চৌদ্দটি জাতীয় পুরষ্কার পাওয়া একজন সাংবাদিককে সম্প্রতি চাকরি হারাতে হয়েছে। তিনি অত্যন্ত সফল ও জনপ্রিয় একটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাভিত্তিক অনুষ্ঠানের মূল প্রতিবেদক ছিলেন। তাঁকে বিদায় করে দেওয়ার পাশাপাশি সেই অনুষ্ঠানটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবে ক্ষমতাধরদের বিরাগভাজন হয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিণতি কি হতে পারে তার উদাহরণ সৃষ্টি করেছে দেশের অন্যতম খ্যাতিমান একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

উপসংহার

একসময় ধারণা করা হতো যে বহুমাত্রিক এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশই গণমাধ্যম জবরদখলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। সেই সময় কিছু গণমাধ্যম ভিন্নতর ভূমিকা পালন করলেও স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ঠিকই তার জায়গা করে নিতে পারত। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশে সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা পেতে তখন খুব একটা বেগ পেতে হতনা। কিন্তু মাত্র দুই দশক পর অর্থাৎ বর্তমান সময়ে সেই বিবেচনা কতটা যৌক্তিক সে প্রশ্নের অবকাশ আছে যথেষ্ট। এমন পরিবর্তনের মুখে আমাদের এখন অনেক বেশি সতর্কতার সঙ্গে নজর রাখতে হবে, আমাদের গণমাধ্যম কিভাবে জবরদখল হয়ে যাচ্ছে এবং কারা সেটা করছে। আর যারা এভাবে গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যটাও আমাদের জানতে হবে।

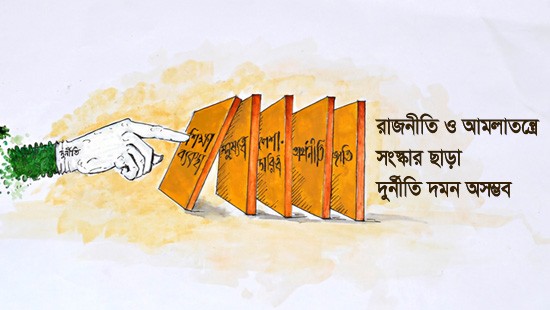

তবে একথাও সত্য যে, গণমাধ্যম জবরদখল প্রতিহত করার শতভাগ কার্যকর কোনো পদ্ধতি এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। উন্নত ও উন্নয়নশীল কিছু দেশে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হচ্ছে এবং কিছুটা সাফল্যও এসেছে। তার আলোকে কয়েকটি আইন ও নীতি সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন গণমাধ্যম মালিকানার ক্ষেত্রে বহুত্ব নিশ্চিত করতে হবে যেখানে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ থাকবে। পাশাপশি মালিকপক্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের পূর্ণাঙ্গ তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার কথা ভাবা যেতে পারে, যেন গণমাধ্যম দুর্নীতির হাতিয়ার হতে না পারে। এছাড়া গণমাধ্যমের মালিকানা ও সম্পাদকীয় নীতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। পাশাপাশি গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যেন সিদ্ধান্তÍ গ্রহণ প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বা কায়েমি স্বার্থের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে। এছাড়া সরকারী বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাটাও জরুরি। আর ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকতে হবে, যেন তা ছোট বা মধ্যম পর্যায়ের গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সহায়ক হয়। এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সাংবাদিকদের কৌশলগত জোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আমরা আইন ও নীতি কাঠামো সংস্কারের প্রস্তাব করলেও, বাস্তবতা হলো গণমাধ্যম জবরদখল ঠেকানোর প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ বাধাটা আসবে শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকেই। কারণ তারাই এর সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী। সরকার যদি নমনীয় হয়েও যায়, কায়েমি স্বার্থান্বেষী ধনিক শ্রেণি সর্বশক্তি দিয়েই এই প্রতারণামূলক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চাইবে। এই দ্বিমুখী আক্রমণ প্রতিহত করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে হবে সুশীল সমাজ তথা দেশের সচেতন নাগরিকদের। গণমাধ্যম জবরদখল ঠেকাতে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা নিশ্চিত করতে এবং অন্যান্য করণীয় নির্ধারণ করতে সচেতন নাগরিক সমাজের সংঘবদ্ধ শক্তির বিকল্প নেই। কারণ তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দেশের মানুষ একতাবদ্ধ হবেন, জানবেন কি ধরনের সংস্কার প্রয়োজন, কোন পন্থায় তা নিশ্চিত করা সম্ভব আর সমঝোতার পথটাও তাঁরাই বাতলে দেবেন। আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে যে কোনো মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

শেখ মন্জুর-ই-আলম

পরিচালক, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

৯ ডিসেম্বর ২০১৯

লিংক